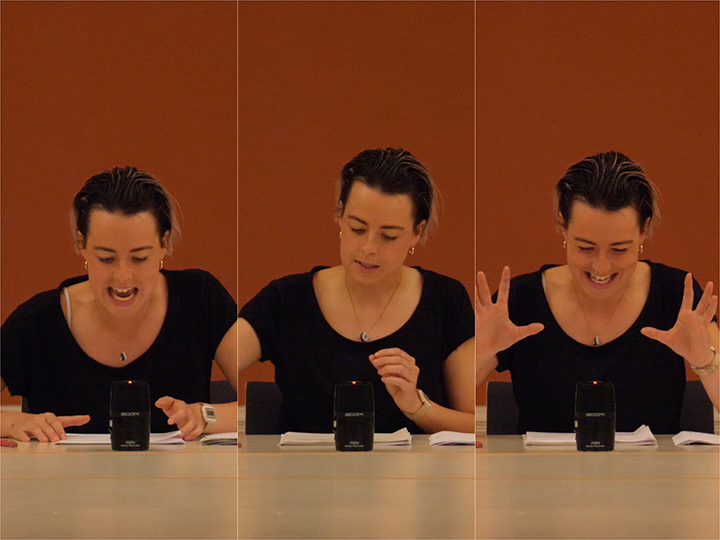

Abbildung 1. Eva Vogel (Floßhilde), Ida Aldrian (Wellgunde), Ania Vegry (Woglinde) während der Generalprobe in Köln 2021

(c) Heike Fischer

Dominik Frank (fimt – Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth)

Das Forschungsinstitut für Musiktheater Thurnau hat sich mit dem Orchester Concerto Köln und dem Dirigenten Kent Nagano zusammengeschlossen, um gemeinsam im Rahmen des DFG-Erkenntnistransferprojektes „Wagnergesang im 21. Jahrhundert – historisch informiert“ herauszufinden, welche historischen Gesangstechniken und -stilmerkmale für eine historisch informierte Aufführung des Ring des Nibelungen im Rahmen des Projektes Wagner Lesarten1 benutzt werden können und welche ästhetischen und inhaltlichen Implikationen diese beinhalten. Das Projekt Wagner Lesarten, gegründet von Concerto Köln, dem Dirigenten Kent Nagano und inzwischen in Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen, hat sich zum Ziel gesetzt, die historisch informierte Aufführungspraxis, welche in der Alten Musik inzwischen etabliert ist, auf das Repertoire der Romantik – und hier im Speziellen auf den alle Gattungs- und Formatgrenzen sprengenden Ring des Nibelungen – auszuweiten. Das erste Ziel sind konzertante Aufführungen aller vier Ring-Musikdramen. Teile dieses Projekts sind der Nachbau historischer Instrumente, die wissenschaftliche Forschung zu den historischen Tempi und Spielweisen sowie ein eigenständiges Teilprojekt zu Aussprachenormen des 19. Jahrhunderts. Eng verbunden mit dem Projekt ist das genannte DFG-Erkenntnistransferprojekt, welches das Forschungsinstitut für Musiktheater Thurnau (fimt) der Universität Bayreuth gemeinsam mit Concerto Köln eingeworben hat. Im Rahmen von „Wagnergesang im 21. Jahrhundert – historisch informiert“ werden alle Fragen des Darstellerisch-Sängerischen adressiert. Ausgehend von den drei Aspekten des Sprechens, Singens und der historischen Psychologie wurde ein Programm erarbeitet, welches den Sänger*innen der konzertanten Aufführungen eine Vielzahl an Methoden und Möglichkeiten anbietet, historische Information in ihre Gestaltung der Partien einzubeziehen. Der nach Wagner wichtigste Aspekt ist dabei der stetige Ausgang der musikalischen Gestaltung von der szenisch-dramatischen Deklamation und Darstellung. Vorbild und Paradigma für diese Art der Rollengestaltung war die Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, welche für Wagner Vorbild und Ideal der schauspielerisch-dramatischen Interpretation war.2 Eine detaillierte Beschreibung und wissenschaftliche Auswertung dieser Arbeit wird im Abschlussband des Projektes zur Verfügung gestellt. Das hier vorliegende Digital-Essay widmet sich dem ersten Teilprojekt, einem Reenactment einer Solo-Leseperformance des Rheingold-Textes, wie sie Richard Wagner selbst oft durchführte und als Ausgangspunkt seiner Komposition nutzte. Das Reenactment fand am 15.09.2021 auf Schloss Thurnau, dem Sitz des Forschungsinstitutes, statt. Das vorliegende Digital-Essay dokumentiert das Reenactment sowohl als Gesamtaufnahme, als auch in thematisch fokussierten Ausschnitten, welche einzelne Forschungsergebnisse beleuchten. Am Ende des Essays findet sich außerdem ein Video, welches die einzelnen Umsetzungsstufen der Ergebnisse mit den Sängerinnen der drei Rheintöchter anhand eines Ausschnitts aus dem ersten Bild des Rheingold zeigt.

Abbildung 1. Eva Vogel (Floßhilde), Ida Aldrian (Wellgunde), Ania Vegry (Woglinde) während der Generalprobe in Köln 2021

(c) Heike Fischer

Ausgangspunkt für dieses Reenactment waren die Forschungsergebnisse von Martin Knust, der in seinem Buch Sprachvertonung und Gestik in den Werken Richard Wagners – Einflüsse zeitgenössischer Rezitations- und Deklamationspraxis3 darlegte, wie stark Wagner von der Theaterkunst seiner Kindheit und Jugend und dem darin verankerten Darstellungs- und Rezitationsstil in seinen Kompositionen geprägt wurde. Der zuerst theatral-dramatische (und erst in zweiter Linie musikalische) Fokus findet sich auch in Wagners Hochschätzung der Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, die er vor allem für ihre vollkommene schauspielerisch-psychologische Durchdringung ihrer Rollen bewunderte.4 Somit war klar, dass die Erforschung des Wagner‘schen Gesangsideals im Rahmen des Projektes von einem solchen (vordergründig ohne Gesang auskommenden) Reenactment einer von Wagners Solo-Lese-Performances5 ausgehen sollte. Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse Martin Knusts zu diesem Thema knapp zusammengefasst, bevor im nächsten Abschnitt das Reenactment beschrieben wird.

Wagner selbst war ein begeisterter und – glaubt man den zeitgenössischen Berichten – begnadeter Vorleser. Das „Vorlesen war für Wagner selbstverständlicher Bestandteil seines Alltags. […] Sein Vortrag war im wesentlichen der Schauspieldeklamation nachgebildet.“6 Zu Wagners Lese-Repertoire gehörten neben eigenen dramatischen Dichtungen sowie Theorie- und autobiographischen Schriften auch vollständige Dramen anderer Autoren, Romane und philosophische Texte. Für Dramenvorlesungen überliefert sind unter anderem ein umfangreicher Shakespeare-Rezitationszyklus, Lesungen von Theaterstücken Schillers, Goethes, Calderón de la Barcas, Lope de Vegas sowie der „griechischen Klassiker von Aischylos bis Aristophanes“.7 Daneben trug Wagner Homerische Epen, Texte des indischen Altertums, des Mittelalters, mehrmals den Roman Don Quijote von Miguel de Cervantes sowie philosophische Texte von Nietzsche, Schopenhauer, Platon und Aristoteles vor.8 Wagners Vorlesestil war von einem „dramatisch-darstellerischem Aplomb“9 gekennzeichnet, „der sich mit Sicherheit dem Pathos deutscher Bühnendeklamation verdankte.“10 Besonders die Unterscheidung der unterschiedlichen Rollen durch „Charakterisierungskunst wurde allgemein lobend erwähnt.“11 So beschreibt etwa Eduard Devrient Wagners Vortragsstil für das Rheingold folgendermaßen: „Es ist in den verschiedenen Figuren der Nixen, Zwerge, Riesen, des Locke [=Loge], eine […] außerordentliche Kraft der Charakteristik zu bewundern, und Wagner trägt sie mit einer Virtuosität der Darstellung vor […]“.12

Knust vertritt die bis dato in der Forschung noch nicht aufgekommene These, „es könne sich bei [den] Rezitationen […] der eigenen Dichtungen um einen schöpferischen, für ihn künstlerisch notwendigen Prozeß bei der Konzeption und Komposition seiner Dramen gehandelt haben.“13 Laut Knust geht Wagner „[i]m Rezitieren [des Ring] mehrfach coram publico sein monumentales Werk durch, um die dramatische Wirkung auf sich selbst zu prüfen. […] Er wird diese Vorlesungen mit allen ihm zur Verfügung stehenden darstellerischen und stimmlichen Mitteln gestaltet haben. Im Vorlesen zeigten sich erstmals die zeitlichen Proportionen des Werks. Neben der Dauer von Abläufen im kleinen wird sich Wagner auch über die im großen Klarheit verschafft haben.“14 Wagners Schaffensprozess sah also wie folgt aus: „Auf die Fixierung einer mimischen Handlung – welche […] mit dem Textbuch beginnt – folgt zu Beginn des kompositorischen Schaffensprozesses die Versetzung in den imaginierten dramatischen Charakter. […] Aus dem Klang, Rhythmus und Tonfall der gesprochenen Sprache wird bei Vertonung der Verse des Gesangstextes die Singstimme abgeleitet und damit die ,Worttonmelodie‘ gewonnen, die […] Ausgangspunkt für die weitere Komposition ist.“.15 Ausgehend vom Ideal des Dichters und Darstellers in Personalunion16 und dem Ideal der „Selbstentäußerung“,17 dem völligen Aufgehen des Darstellers in einem Charakter, vertont Wagner also die intuitiv gewonnenen Einsichten in die jeweiligen Charaktere. Er selbst beschreibt diesen Prozess wie folgt: „So ist es mir, vermöge meiner Intuition, wohl gelungen, mich gänzlich in die Natur des Mimen zu versetzen, jedoch nur für den Zustand, in welchen er bei der Darstellung durch seine geglückte Selbstentäußerung gerieth, [den Zustand] der Ekstase“.18 Die Niederschrift dieser in „Ekstase“ gewonnenen Interpretation zur Re-Interpretation durch die Sänger-Darsteller*innen bezeichnet Wagner als „fixierte Improvisation[:] Es soll wie eine ,Seelenwanderung‘ funktionieren, bei der sich seine Idee so in Darsteller und Musiker ausbreitet, dass sie diese unweigerlich, wie von Wagner intendiert, ausführen.“19 Für Wagner ist „[d]er lebendgebende Mittelpunkt des dramatischen Ausdruckes […] die Versmelodie des Darstellers.“20 Dementsprechend komponiert er auch aus dem Wortvers heraus, „nicht vom gelesenen oder geschriebenen, sondern vom gesprochenen Wortvers“:21 „[D]er bestimmende Zusammenhang der Melodie liegt […] in dem sinnlichen Ausdrucke der Wortphrase.“22 Und genau für die Erforschung dieses „sinnlichen Ausdrucke[s]“ benötigte Wagner die wiederholte Rezitation seiner Texte. Die Folge: Die Partitur ist stark vom Sprechstil des rezitierenden Darstellers geprägt, nach Wagners „eigener Auffassung […] von dem theatralischen Sprechvortrag einer im Jahre 1872 bereits zurückliegenden Epoche“, der Zeit seiner Theaterprägung in Kindheit und Jugend.23 Die Komposition folgt immer dem Sinn, nicht dem Rhythmus des Textes, was der Deklamationspraxis des 19. Jahrhunderts entspricht.24 Somit verfolgen die Lese-Performances Wagners einen wichtigen Sinn: die Sicherung der Rückbindung der Komposition an das Drama.

Abbildung 2. Amélie Haller: Rheingold-Leseperformance 15. September 2021

(c) Milena Galvan Odar

Abbildung 3. Amélie Haller: Rheingold-Leseperformance 15. September 2021

(c) Milena Galvan Odar

Da in unserem Projekt in der Arbeit mit den Sänger*innen der Wagner’sche Erarbeitungsprozess möglichst detailliert nachvollzogen werden soll, war das Reenactment einer Wagner-Solo-Lese-Performance des Rheingold (eine szenische Lesung des kompletten Rheingold-Librettos inklusive der Regieanweisungen durch eine einzelne Person vor Publikum) der logische erste Schritt. Der Begriff Reenactment wird hierbei ausdrücklich nicht als intendierte 1:1-Rekonstruktion eines historischen Ereignisses begriffen – eine solche wäre per se unmöglich. Diese Umöglichkeit ergibt sich einerseits aus der disparaten Quellenlage, andererseits aus der speziellen Qualität von Theater als transitorischem Medium, welches auf dem ständigen Austausch von Akteur*innen und Publikum (Feedback-Schleife) im Sinne der leiblichen Kopräsenz beruht.25 Selbst wenn eine historisch hundertprozentige Rekonstruktion der Lese-Performance hypothetisch gelingen sollte, wäre das performative Ereignis aufgrund des anders sozialisierten Publikums des 21. Jahrhunderts zwangsläufig ein anderes. Vielmehr wird das Reenactment, vergleichbar dem ursprünglich juristischen Wortsinne des Wieder-In-Kraft-Setzen eines Gesetzes (re-en-act), verstanden.26 Im Fokus steht also die Frage, welche künstlerischen, ästhetischen und performativen Strategien des Originals (und in welcher Weise) auch in unserer Gegenwart wirken und künstlerisch nutzbar gemacht werden können. Auf diesen Fokus verweist auch der Titel des DFG-Erkenntnistransferprojektes, welcher ausdrücklich den Ausgangspunkt des Blicks aus dem 21. Jahrhunderts auf die historische Aufführungspraxis verankert.

Für das Reenactment wurde eine Zusammenarbeit mit der Performerin und Theaterwissenschaftlerin Amélie Haller vereinbart, welche mit dem fimt schon im Rahmen der Initiative Künstlerische Forschung und Musiktheater beim Projekt Stürme von Beifall zusammenarbeitete und hierdurch Vorerfahrung mit historischer Aussprache hatte.27 Die Arbeit am Reenactment der Rheingold-Leseperformance wurde in vier digitalen Vorproben sowie drei ganztägigen Live-Proben im Ahnensaal des Schloss Thurnau durchgeführt. An allen Proben beteiligt waren Dominik Frank und Milena Galvan Odar, bei den Video-Vorproben waren zusätzlich Kai Hinrich Müller, Volker Krafft und Ulrich Hoffmann beteiligt. Am Abend des letzten Tages gab es eine öffentliche Werkstatt-Präsentation mit anschließendem Publikumsgespräch. Probenarbeit und Präsentation wurden vollständig per Videoaufzeichnung dokumentiert, das Publikumsgespräch als Audioaufzeichnung. Die im Folgenden benutzten Videoausschnitte stammen aus den Aufzeichnungen der Generalprobe sowie der Präsentation am 15.09.2021.

Wagners Lese-Performances fanden in der Regel VOR der Komposition statt. Martin Knust hat herausgearbeitet, dass Wagner diese Performances auch nutzte, um die dramaturgische Konzeption, die Zeitabläufe und die Wirkungsweisen bestimmter Betonungen zu erproben28 – mithin, um die Komposition explizit vorzubereiten. Daher war es für uns wichtig, ausdrücklich eine Performer*in zu wählen, welche die Musik des Rheingold nicht kannte, um Verzerrungseffekte zu vermeiden: Jede Person, die sich ausführlich mit dem Werk beschäftigt hat (wie die beteiligten Wissenschaftler*innen des Projektes) würde automatisch bei der Lesung die Komposition mitdenken und -sprechen. Somit entspräche die Performance nicht dem von uns als primär gesetzten Parameter der Entwicklungsreihenfolge, welche vom rein gesprochenen Wort ausgeht und dieses erst im letzten Schritt in Gesang verwandelt. Durch die Besetzung mit der hauptsächlich im Sprechtheater und der Performance-Art arbeitenden Amélie Haller konnte dieses Problem vermieden werden.

In der auf das Reenactment folgenden Probenarbeit mit den Sänger*innen für die konzertante Aufführung des Rheingold am 18. und 20. November 2021 wurde konsequenterweise ebenfalls vom Sprechvortrag ausgegangen. Die Probenmethodik folgte dabei Wagners Vorgehensweise eines dreistufigen Verfahrens: Im ersten Schritt werden die Texte ohne musikalische Begleitung wie Schauspieltexte deklamiert und vorgetragen; im zweiten rhythmisch zur Klavierbegleitung gesprochen. Erst im letzten Schritt wird im modernen Sinne (aber immer vom Sprechtonfall ausgehend) gesungen. Am Vorabend der Rheingold-Premiere wurde dieser Verfahren im Rahmen eines Gesprächskonzerts präsentiert. Das Video zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem ersten Bild des Rheingolds mit Ania Vegry (Woglinde), Ida Aldrian (Wellgunde), Eva Vogel (Floßhilde) und Volker Krafft (Klavier). Im ersten Schritt sprechen die Sängerinnen den Text frei im historischen Deklamationsstil, also ähnlich wie Amélie Haller im Reenactment der Solo-Lese-Performance. Im zweiten Schritt wird die Musik hinzugenommen, die Sängerinnen sprechen aber weiterhin, nun allerdings schon im fixierten Rhythmus. Im dritten Schritt wird dann – ausgehend von der Deklamation – der Übergang in Gesang gestaltet, allerdings an einigen Stellen im Sinne der Wagner’schen Kontrast-Dramaturgie bewusst weiterhin gesprochen – ein Stilmittel der von Wagner als Ideal bezeichneten Wilhelmine Schröder-Devrient.43 Zur Verdeutlichung tragen die Sängerinnen im Video die gleiche Stelle auch einmal im ,normalen‘ Gesangsstil vor. Deutlich wird, welchen dramatischen Effekt diese ,Schröder-Devrient-Momente‘ haben können und wie die Rezeptionshaltung der Zuhörenden durch diese ,Störungen‘ des musikalischen Flusses auf die genaue Verfolgung der dramatischen Intention gelenkt werden – ganz im Sinne des von Wagner gewünschten Musikdramas.

Für alle Interessierten und als Material für weitere Forschung stellen wir hier die Gesamtaufnahme des Rheingold-Lese-Reenactments zur Verfügung.

| Bauer 2008 | Oswald Georg Bauer, Josef Hoffmann: Der Bühnenbildner der ersten Bayreuther Festspiele, München 2008. |

| Borchmeyer 2006 | Dieter Borchmeyer (Hg.), Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen. Live-Lesung im Residenztheater, 5 CDs, München 2006. |

| Cambrigde Dictionary 2022 | https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/re-enactment (Zugriff: 6. November 2024). |

| Danuser 2000 | Hermann Danuser, „Universalität oder Partikularität. Zur Frage antisemitischer Charakterzeichnung in Wagners Werk“; in: Richard Wagner und die Juden, hg. von Dieter Borchmeyer, Ami Maayani und Susanne Vill, Stuttgart/Weimar 2000, S.79–102. |

| Devrient 1909 | Hans Devrient (Hg.), Briefwechsel zwischen Eduard und Therese Devrient, Stuttgart 1909. |

| Fischer-Lichte 2012 | Erika Fischer-Lichte, Performativität. Eine Einführung, Bielefeld 2012. |

| Frank/Haller/Reupke 2020 | Dominik Frank, Amélie Haller und Daniel Reupke: „,Stürme von Beifall‘ – Bericht zum Reenactment Stürme von Beifall – KörperSprache im Nationalsozialismus im Rahmen der Ausstellung Hitler.Macht.Oper“, in: Hitler.Macht.Oper. Propaganda und Musiktheater in Nürnberg 1920–1950, hg. von Silvia Bier, Tobias Reichhard, Daniel Reupke und Anno Mungen, Würzburg 2020. |

| Frank 2025 | Dominik Frank (Hg.), Wagnertheater! - Historisch informiert?, Tagungsband zum gleichnamigen Symposium. München 2025 (=Thurnauer Schriften zum Musiktheater 49). |

| Knust 2007 | Martin Knust, Sprachvertonung und Gestik in den Werken Richard Wagners. Einflüsse zeitgenössischer Rezitations- und Deklamationspraxis, Berlin 2007. |

| Grimm 1980 | Jakob Grimm und Wilhelm Grimm (Hg.), Die schönsten Märchen, Erlangen 1980, S. 35–49. |

| Grotjahn 2020 | Rebecca Grotjahn, „,Eine wahrhaft deutsche theatralische Kunst‘ – Wilhelmine Schröder-Devrient und die Vorgeschichte der Wagner-Inszenierung“, in: Szenen-Macher. Wagner-Regie vom 19. Jahrhundert bis heute, hg. von Katharina Wagner, Holger von Berg und Marie Luise Maintz, Kassel 2020 (= Diskurs Bayreuth 3). |

| Monschau 2020 | Christina Monschau, Mimik in Wagners Musikdramen. Die Selbstentäußerung als Bedingung und Ziel?, Würzburg 2020. |

| Mungen 2021 | Anno Mungen, Die dramatische Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient. Stimme, Medialität, Kunstleistung, Würzburg 2021 (= Thurnauer Schriften zum Musiktheater 37). |

| Wagner 1907 | Richard Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen, 10 Bände, Leipzig 1907. |

| Wagner 1958 | Richard Wagner, Das Rheingold: Gesamtaufnahme (Dirigent: Sir Georg Solti, Wiener Philharmoniker, 1958), Decca 2 CDs ADD 59, 1997. |

| Wagner 2010 | Richard Wagner, Das Rheingold, Klavierauszug. Mit Probenaufzeichnungen von Heinrich Porges. Schott 2010. |

| Wagner Lesarten 2022 | https://wagner-lesarten.de/beschreibung.html (Zugriff: 6. November 2024). |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Keywords: Wagner, historisch informierte Aufführungspraxis, Rheingold, Reenactment

Dominik Frank